レルヒ陸軍少佐がニセコにスキーを伝える

こんにちは。

北海道ニセコ町に移住して1ヶ月が過ぎました。

北海道というとパウダースノーのイメージが強いですが本日は水分を多く含んだ雪でした!

なのでパウダースノーとは言えず・・・。

残念!

さて今回のテーマは

「ニセコにスキーがいつ伝わったか」です。

皆さんはいつごろニセコにスキーが伝わったか知っていますか?

実はニセコのスキーは日本のスキーの歴史と比べても最も歴史のある地域なのです。

それでは詳しくみていきましょう。

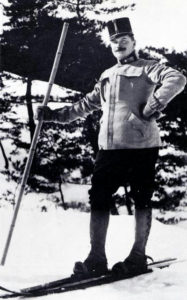

レルヒ陸軍少佐とは・・・?

さて本日の主人公である

「テオドール・エードラー・フォン・レルヒ」を紹介します。

皆さんは「レルヒ」を知っていますか?

レルヒ陸軍少佐

一言でまとめれば日本に初めてスキーを伝えた人物と言われています。

※諸説がありますが山形の五色温泉が初めてのスキー場とも言われています。

では簡単にwikiペリアを引用させてもらいました。

日露戦争でロシア帝国に勝利した日本陸軍の研究のため、1910年11月30日に交換将校として来日。八甲田山の雪中行軍で事故をおこしたばかりだったこともあり、日本陸軍はアルペンスキーの創始者マティアス・ツダルスキーの弟子であるレルヒのスキー技術に注目。その技術向上を目的として新潟県中頸城郡高田(現在の上越市)にある第13師団歩兵第58連隊(第13師団長・長岡外史、歩兵第58連隊長・堀内文次郎)の営庭や、高田の金谷山などで指導をおこなった。

1911年(明治44年)1月12日に歩兵第58連隊の営庭を利用し鶴見宜信大尉ら14名のスキー専修員に技術を伝授したことが、日本での本格的なスキー普及の第一歩とされている。また、これにちなみ毎年1月12日が「スキーの日」とされている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/テオドール・エードラー・フォン・レルヒより引用

レルヒ陸軍少佐が1911年スキーを伝えたことにより近隣の地域でもスキーが発展しました。

例えば長野県の野沢温泉や新潟県湯沢町のスキー場などはその象徴的です。

恐らくレルヒ陸軍少佐が高田に来ていなかったらこれらのスキー場はできていなかったですね。

その後レルヒ陸軍少佐は昇級し北海道旭川に移ります。

ここからニセコ(倶知安)とレルヒ中佐との関わりが強くなります。

※北海道からはレルヒが昇級したのでレルヒ中佐と呼ばせてもらいます。

レルヒ中佐が旭川に?

1912年2月、北海道の旭川第7師団へのスキー指導のため旭川市を訪問。4月15日21時30分、北海道でのスキー訓練の総仕上げとして羊蹄山に登るため倶知安町に到着。16日午前5時の出発を予定していたが、雨のため1日延期し17日に羊蹄山登山を行い、また羊蹄山の滑走も行った。レルヒの羊蹄登山には小樽新聞・奥谷記者も同行している。

レルヒ中佐は旭川でスキー指導を行った後、北海道の富士山と言われた「羊蹄山」にスキー登山をすることになりました。

旭川空港のレルヒ陸軍少佐

こちらの写真は旭川空港のレルヒ中佐の石像。

レルヒ中佐が羊蹄山にスキー登山?

冬の羊蹄山

羊蹄山に冬山登山って・・・

かなり難易度が高いように感じますよね。

私もニセコ町に移住してから羊蹄山の話をしますが「羊蹄山は雪崩が起きる」「難易度が高いよ」

という話を聞きます。

なのでこの時期に羊蹄山を登るってかなりの技術があったのは間違えないでしょうね!

ではここから詳しくレルヒ中佐が羊蹄山に登るシーンを紹介します。

1912年4月17日レルヒ中佐一行は朝6時に旅館を出発し羊蹄山に向かいました。しかし天候は荒れながらも10時には3合目の(標高550M)まで到着しました。

しかし4合目からは雪や斜度が強くなりスキーを脱いで引きずって登ることに。そして11時には5合目半に到着しましたが急斜面のためスキーを脱いで杖1本で登ることに。

7合目あたりからは目を開けることもできない吹雪になんとか頂上に到着しました。到着したものの天候が荒れておりレルヒ中佐は下山を命じます。

これが史上初の羊蹄山スキー登山と言われています。

倶知安には石像が

そして倶知安には石像が飾られています。

レルヒ公園です。

倶知安駅からは少し離れた場所にありますがスキーが大好きな人には一度足を運んでもらいたい場所です。

スキー&ニセコ町の関連リンク

日本のスキー史についてまとめてみました。

スキーやスノーボードをする方はぜひみてもらいたい年表です。

北海道ニセコ町は外国化している?

ニセコ町に移住するなら英語が必須?

ブログ情報

新潟県湯沢町に移住します!

先日はバックパッカーとして世界中を回っていました。

テーマは「旅×ジム」人気記事はこちら!

お問い合わせ先

infoアットbeautiful-japan.pupu.jp

アットのところに@を入れてください!